香港一年制硕士毕业后留港还是回内地?一位过来人的真实工作体验对比

作者:时间:2025-05-12 14:17:28 28546 次

香港一年制硕士毕业后留港还是回内地?一位过来人的真实工作体验对比

常收到后台私信,纠结于毕业后是否留港工作。作为在两地都有过职场经历的 “过来人”,想分享一些基于个人观察和身边样本的真实感受。没有绝对的 “正确答案”,只有更适合自己的选择 —— 希望这些细节能为你拼凑出更清晰的画面。

两地职场初印象:从薪资到求职的现实差距

薪资:内地 “数字漂亮” vs 香港 “细水长流”

内地大厂产研岗校招薪资通常在 25-35 万 / 年(近年受年终缩水影响,已算保守估计),互联网行业更是不乏 40 万 + 的 “白菜价”。而香港职场,应届生月薪普遍在 2 万港币上下,加上年终奖金(多为 1-2 个月),年薪约 25-30 万港币。但需注意,香港强积金(类似内地公积金)缴存比例低(雇主仅缴 5%),且个税按累进税率计算(收入越高税负越明显),实际到手与内地大厂相比并无优势,甚至在房价、房租等生活成本的碾压下,“滋润度” 反显逊色。

求职:内地 “过关斩将” vs 香港 “精准匹配”

内地校招像一场漫长的 “闯关游戏”:AI 测评、群面撕逼、压力面、HR 流水线式 “KPI 面”,本科学历有时更像一道隐形 “门槛”,全程充满表演感。而香港职场少了大规模招聘的 “套路”,多是 “缺哪招哪” 的精准岗位 —— 无需做海量测评,直接进入1v1面试,面试官更关注实际技能,甚少学历歧视。但对技术岗而言,纯前后端岗位竞争力弱,企业普遍期待 “全栈能力”;产品岗机会稀缺,运营岗则偏爱熟悉海外平台(Ins、Twitter、FB)玩法的内地学生,算是一种 “文化优势”。

工作体验:996 卷王 vs 早 9 晚 6 “养生局”

内地:培养体系完善,但逃不过 “年龄焦虑”

每天加班到凌晨、周末随叫随到的 996 是常态,35 岁危机像悬在头顶的剑,甚至有人调侃 “校招进来时是‘管培生’,五年后可能是‘被优化生’”。但优势也很明显:大公司有成熟的培训体系(文档、导师、管培计划一应俱全),身边多是同龄同事,团队氛围像 “第二大学”,就连下班时间都可能比港硕晚课结束得更晚 —— 卷,但充满确定性。

香港:WLB 碾压级,但成长要靠 “野生发育”

朝九晚六是标配,年假至少 15 天起,圣诞随便请 3 天假就能凑出 10 天长假,不少公司甚至配备茶水间酒水、Switch 游戏机,主打一个 “工作是生活的一部分”。同事平均年龄比内地大 10 岁,没人催婚催生,女性职场上更被纯粹视为 “专业个体”,不必因年龄、婚恋状态被特殊对待。但弊端是 “断奶式成长”:没有手把手带教的文档和导师,遇到问题常需自己查资料、摸石头过河,适合适应能力强、喜欢自主探索的人。此外,融入本地文化对部分人是挑战 —— 粤语办公环境、中西合璧的职场礼仪,都需要时间磨合。

行业发展:大厂跳板 vs 细分赛道机遇

内地:大厂背书下的 “跳槽自由”

在阿里、腾讯等大厂工作几年,简历就是 “硬通货”,跳槽时薪资涨幅普遍 30%-50%,哪怕佛系一点,也能轻松跨到外企 “躺平”。更有人跳出传统赛道,投身自媒体、Web3、数字游民等新兴领域 —— 只要不背房贷,靠大厂积累的薪资,完全能支撑 “非标准人生”。

香港:初创天堂,但需警惕 “画饼陷阱”

香港汇聚大量 Fintech、Web3 初创公司(尤其 Web3 受政策支持,有合规化优势),小而美的团队里,你可能一人分饰多角,快速接触核心业务,甚至成为早期员工 “赌一把独角兽”。但弊端是公司规模小、抗风险能力弱,需要极强的筛选能力 —— 警惕那些空谈愿景却不给明确成长路径的 “大饼公司”。至于银行、运营商、头部外资等领域,因文化差异和本地资源壁垒,内地生切入难度较高,需提前积累相关经验。

留港的 “得” 与 “失”:比薪资更重要的生活选择题

那些 “隐性加分项”

做不被定义的职场女性

在香港,没人追问 “你打算什么时候结婚生孩子”,绩效考核只看能力,怀孕同事也能大方休足产假 —— 这里的职场更相信 “专业价值”,而非对女性的 “隐性期待”。

生活与工作的楚河汉界

下班准时关电脑是常态,同事不会在非工作时间发消息;曾有同事年假期间回邮件,被上级特意提醒 “好好休息,回来再处理”。没有无效内卷,也不必假装 “努力给老板看”,时间真正属于自己。

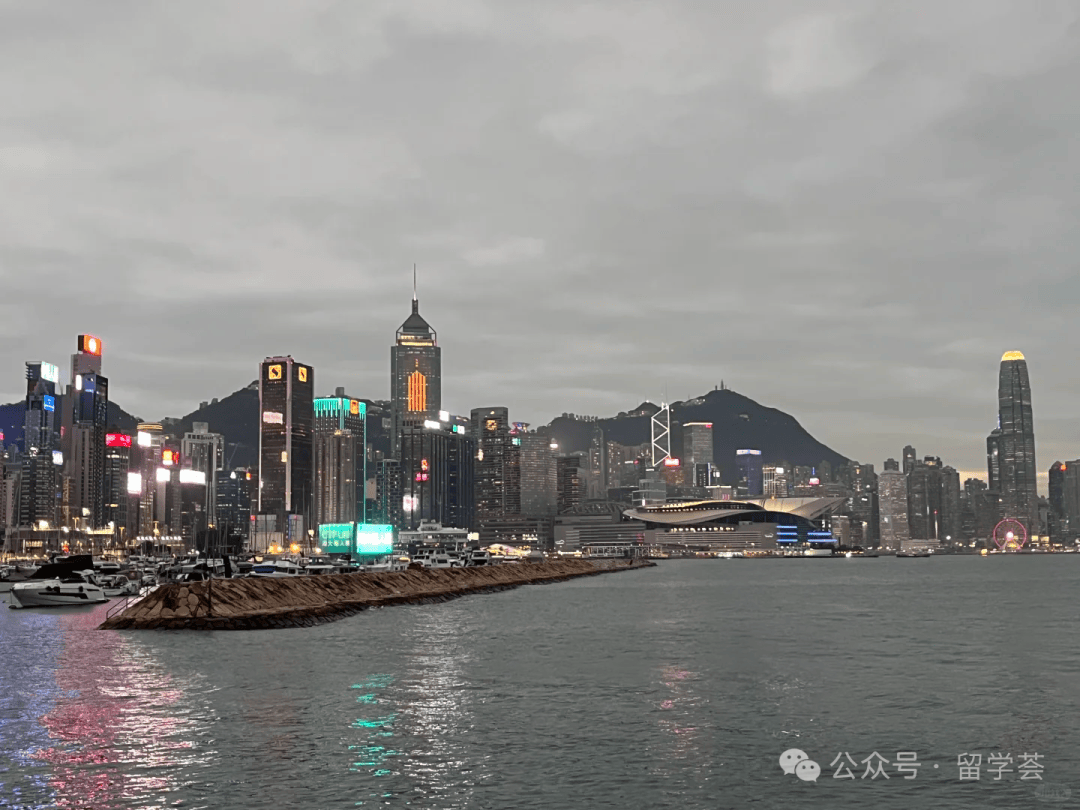

把世界变成 “后花园”

香港飞东南亚只需 3 小时,圣诞假能去日本看雪,春节可飞欧洲短途游 ——15 天年假 + 灵活请假,搭配航班优势,轻松实现 “边工作边看世界”,比内地长假抢票的 “人在囧途” 体验好太多。

那些 “不得不面对的现实”

孤独是人生常态

港硕同学大多是 “过客”:室友回了内地,恋人去了海外,留港工作的朋友屈指可数。看着身边人来来去去,你需要学会与自己相处 —— 周末独自去西环看海、一个人打卡米其林餐厅,都是必修课。

放下 “消费者上帝心态”

习惯了内地 “扫码点单秒响应”“快递送货上门” 的便利,在香港会被狠狠 “教育”:餐厅加 10% 服务费却可能被服务员翻白眼,网购物流慢如蜗牛,就连去银行办业务都要提前一周预约 —— 这里的服务行业更强调 “平等”,没有 “顾客就是上帝”,只有 “大家都很忙,请别添麻烦”。

最后想说:选择没有对错,只有 “值得” 与否

有人喜欢内地大厂的高薪和明确晋升路径,哪怕加班也觉得 “在轨道上奔跑”;有人偏爱香港的松弛感,宁愿接受较慢的成长也要守住生活节奏。没有哪条路一定更好,关键是想清楚:

你更看重 “可量化的收入与背书”,还是 “不可复制的生活体验”?

你能接受 “野生成长” 的不确定性,还是更需要 “有人铺路” 的安全感?

你害怕孤独,还是更恐惧被职场规训淹没个性?

就像我曾在香港同事身上看到的:有人40岁未婚未育,依然在小公司做着喜欢的产品;有人在内地30岁跳槽创业,带着大厂经验闯出新天地 —— 人生不是非黑即白的选择题,而是不断调整的动态平衡。

无论选哪条路,都可能在某天突然怀疑 “是不是选错了”,但请相信:只要认真走过,那些积累的技能、见过的风景、学会的自洽,都会让你在未来的分叉口更有底气。

祝每一个迷茫的你,最终都能找到让自己 “眼里有光” 的答案。

文章标题:香港一年制硕士毕业后留港还是回内地?一位过来人的真实工作体验对比

- 相关文章

- 香港一年制硕士毕业后留港还是回内地?一位过来人的真实工作体验对比05-12

- 港大假学历风波:学术诚信危机下的教育公平之殇05-12

- 深圳求职必看|这 7 家「女性友好型公司」实力宠员工!05-12

- 香港本科留学|低分也能上名校?05-12

- 香港城市大学25fall录取进度更新,双非和92背景学生如何抓住最后的机会05-12

- 26fall港科广红鸟硕士申请全攻略:双非 / 低 GPA 如何突围?05-12

- 港硕毕业才懂的血泪教训:这些规划请提前准备05-12

- 听劝!看完再决定要不要申请香港硕士?05-12

- 深圳打拼:低学历艰辛,高学历难遇,何去何从05-12

- 25Fall香港硕士申请捡漏!无需语言成绩,5月中文授课专业等你来申05-12